-1.jpg?w=800)

出生率低下や高齢化によって国内市場が頭打ちとなる中、アジアの食品や飲料、日用品、家電、アパレルなどのメーカー各社にとって、これまで以上に海外進出の重要性が増している。

幸運にも日本のアニメや韓国のドラマ・音楽といったアジア文化の人気の高まりと共に、海外市場でのアジアブランドの影響力が高まり、海外進出の追い風になっている。

しかし、こうした消費財企業、中でもアジア太平洋地域に本社を置く企業トップ45社のうち、グローバル展開しているのは、わずか14%に過ぎない。つまり、今後大幅に拡大する余地があるのだ。

そんなアジアの消費財メーカーの海外進出において、日本企業は他国をリードしていることが判明した。

新しい食文化を根づかせたり、現地で先行する競合企業と対決して国内2位にまで上り詰めたり。日本内ですでに市場シェアを獲得している大手だけでなく、競争力が低下している企業や、スタートアップにも海外展開で成功する道はある。

海外進出における「3つの勝ち筋」と「8つの落とし穴」を、日本企業の事例を交えて考えていきたい。

島田淳司:ベイン・アンド・カンパニー アソシエイト パートナー。オックスフォード大学経営大学院修士課程(MBA)修了。三井物産を経て、ベインに入社。消費財、製造業をはじめとする幅広い業界で、企業再生、全社変革、業績改善に従事。

実はまだまだ強い「ジャパンブランド」

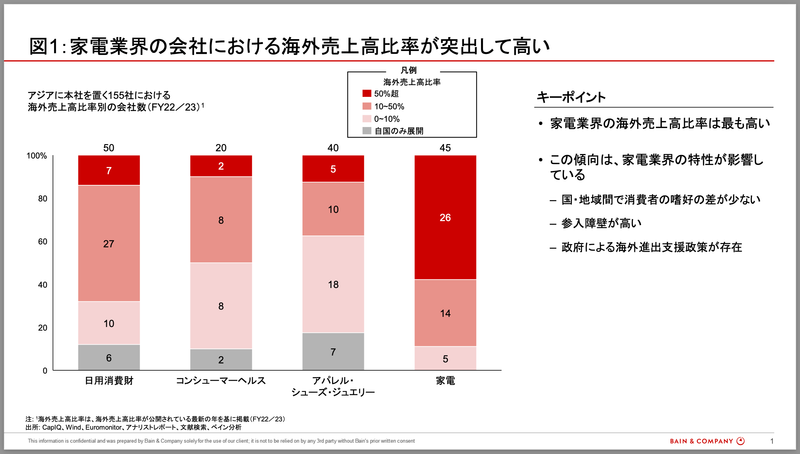

まず初めにアジア太平洋地域に本社を置く、(1)食品・飲料・トイレットペーパーなどの日用消費財(2)スキンケア用品やサプリメントなどのコンシューマーヘルス(3)アパレル・シューズ・ジュエリー(4)家電の4つの業界の約150社を対象に分析を実施した。これらの企業の海外売上高比率を業界別に集計したところ、海外売上高比率が最も高かったのは家電業界で、対象上位45社全てで海外売上があり、そのうち26社は海外売上高比率が 50%以上を占めていた。

これは、家電は国・地域間で消費者の嗜好に差が出にくいこと、参入コストが高いことなどから市場への参入障壁が高いこと、海外進出を促進する政府の支援政策が存在することが主な要因と考えられる 。

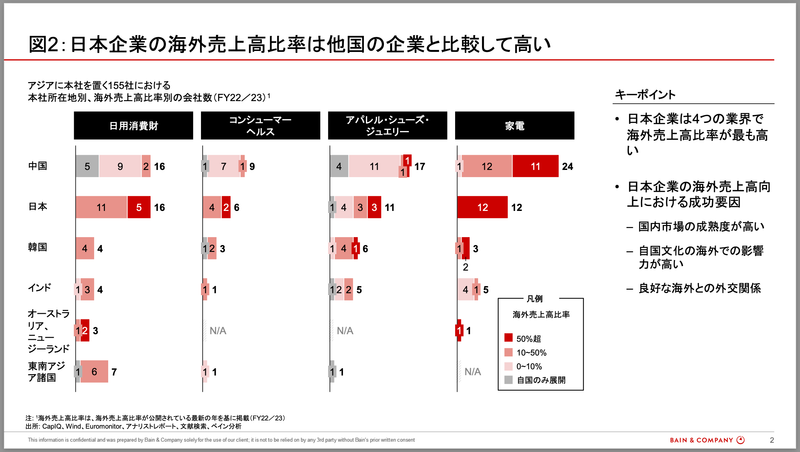

次に、海外売上高の比率を業界別に加えて本社の所在国別に集計したところ、日本に本社がある企業の海外売上高の比率は高く、特に日用消費財業界では対象16社の内うち5社は海外売上高の比率が 50%以上であることが分かった。

日本の国内市場の成熟度の高さ、海外における日本文化の影響力の強さ、海外諸国との外交関係が比較的良好なことなどが理由だろう。

アサヒ、カルビー、ユニ・チャーム……国内大手が海外でも成功した理由

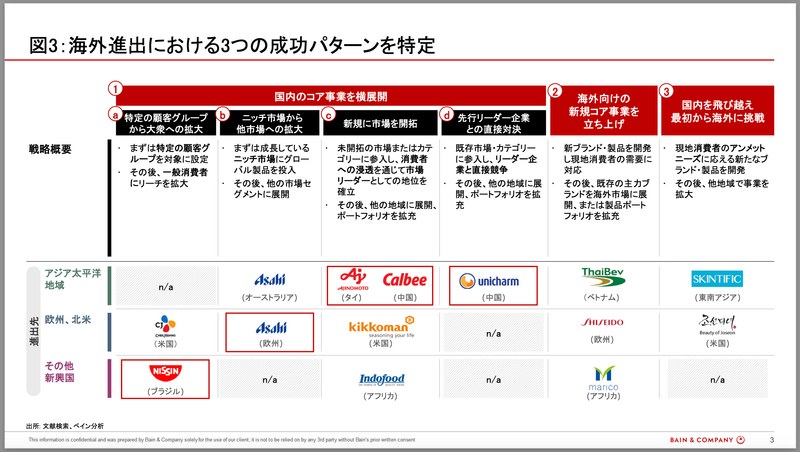

では、これらの企業はどのようにして海外進出を成功させているのか。その経緯を調べると、(1)国内のコア事業を横展開(2)海外向けの新規コア事業立ち上げ(3)国内を飛び超え最初から海外に挑戦、の3つのパターンに分類できることがわかった。

それぞれ解説していこう。

1)国内のコア事業を横展開

企業が国内市場で築き上げたコア事業を活用し海外に進出するアプローチであり、進出先の市場の成熟度や成功の蓋然性に応じて以下4つのパターンにさらに細分化できる。

・特定の顧客グループから大衆への拡大:はじめは特定の顧客グループ向けにアプローチし、一定規模に到達後、新たなブランド・製品の投入やマーケティングを通じて、大衆向けに拡大していく。

例:1970 年代、日清食品は日本国内で当時から人気のあった即席麺をブラジル国内で販売開始、日系人を中心に受け入れられた。現地消費者からのフィードバックを商品開発に反映し、より 広範なブラジル国民の嗜好にあう商品販売を進め、今ではブラジル国内での即席麵シェア約60%という圧倒的なポジションを確立している。

・ニッチ市場から他市場への拡大:まずはニッチな市場にグローバル製品を投入し、その後、他の市場セグメントに拡大するアプローチ。

例:1990 年代後半、アサヒグループホールディングスはコア商品である「スーパードライ」でイギリスに進出した。その後、イギリスでの成功モデルを元に他のヨーロッパ諸国で「スーパードライ」の販売を進め、2010 年代後半からはM&Aも通じて他の飲料カテゴリや価格帯での多角化を推進、2023年にはヨーロッパでの売上が50億ドルに達している。

・新規に市場を開拓:自社の主力製品をターゲット市場に投入し、消費者教育を通じて市場を新規に構築。市場リーダーとしての地位を確立した後、他の地域への展開やブランドポートフォリオの拡大を図る。

例:味の素は1960年にタイ味の素社を設立しタイに進出。うま味調味料を使う新たな食文化の定着に成功し、タイ国内での売上を1000億円規模にまで拡大した。またカルビーは2016年にECで中国での「フルグラ」の販売を開始。新しいスタイルの朝食を嗜好する沿岸都市部の人々に、従来の朝食に変わるものとして受け入れられた結果、2020 年にはEC売上100億円を達成している。

・先行リーダー企業との直接対決:既存の成熟市場に参入し、トップ企業と直接競争した後に市場シェアを獲得する。主要製品カテゴリーでリーダーとしての地位を確立した後、成長を加速すべく地理的拡大やポートフォリオの多様化を模索する。

例:ユニ・チャームの中国での生理用品・紙おむつの展開である。1995年の中国進出以降、 積極的な広告・販促に加え地道な現地調査を通じて現地の消費者のニーズを把握。商品開発に活かすことでリーディングプレーヤーに対抗し、生理用品は中国国内シェア2位、紙おむつは同4位にまで売上を拡大している。

国内負け組やベンチャーにも勝ち筋はある

2)海外向けの新規コア事業を立ち上げ

自社の主力製品に対する需要や競争力が市場内で低下している企業が、この戦略を採用する場合が多い。既存の主力製品を軸に新たなコア事業を構築するのではなく、新ブランド・製品を展開するために投資を実行する。投資に成功すれば、主力ブランドを海外市場に展開、または製品ポートフォリオを拡充することも可能だ。

その一例は、資生堂のフレグランスのヨーロッパ展開である。1980年代にフランスでの研究開発・生産拠 点を立ち上げ、専門家の現地雇用等のローカライズの取り組みを通じて、新たなフレグランス・ブランドの確立に成功。その後の美容ブランドの買収や積極的な販促活動等により、今日ではヨーロッパで10億ドル以上の売上を達成している。

3)国内を飛び超え最初から海外に挑戦

このアプローチは、比較的小規模なスタートアップ企業などで活用される。自国市場ではコア事業の確立には至っていないが、グローバル市場で成長を目指している新興企業が一般消費者の新たなアンメットニーズ(まだ満たされていないニーズ)に対応するブランド・製品を創出し、OEM/ODMやデジタルケイパビリティなどを活用することで成長を目指す。

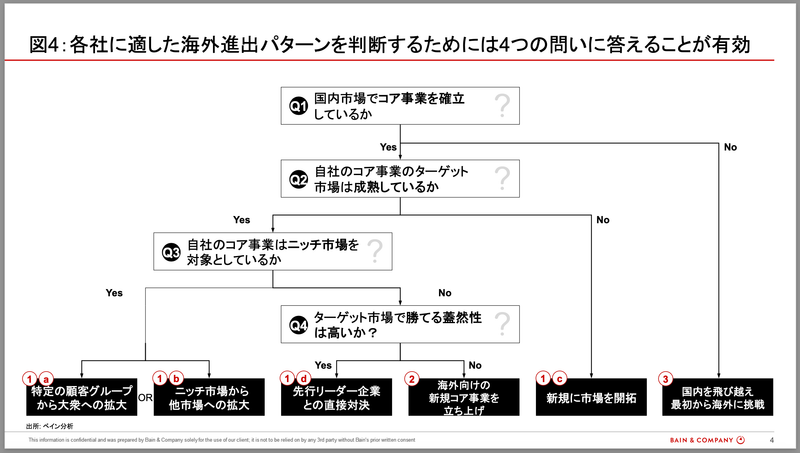

こうした海外進出パターンの選択軸を整理したのが、上の図4だ。ぜひ参照して欲しい。

海外展開8つの落とし穴、日本企業はどうやって回避したか?

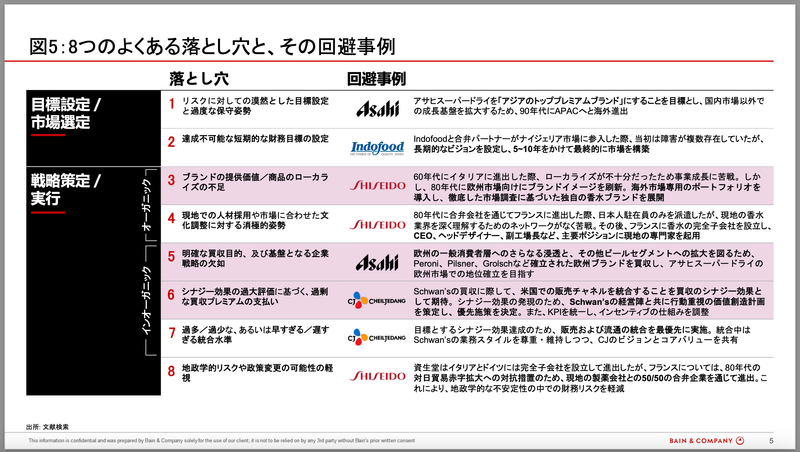

しかし、図4で示したような選択軸に基づいて海外進出を進めれば、必ず成功に繋がるわけではない。成功を阻むよくある落とし穴は8つ存在する。これを各社がどのように回避したのかも含めて、まとめたのが上の図5だ。

特に「3. ブランドの提供価値/商品のローカライズの不足」「5. 明確な買収目的、及び基盤となる企業戦略の欠如」「6. シナジー効果の過大評価に基づく、過剰な買収プレミアムの支払い」は陥りやすく注意が必要である。

資生堂では「ブランドの提供価値や商品のローカライズ不足」に陥らぬよう、ヨーロッパ進出に際して現地向けにブランドイメージを刷新。また、徹底した市場調査に基づいた現地独自の香水ブランドを展開し、成長に繋げている。

また「明確な買収目的、及び基盤となる企業戦略の欠如」を回避するため、アサヒグループHDでは、ヨーロッパの一般消費者への浸透およびスーパードライ以外のビールセグメントへの拡大を、目的として明確化。すでにヨーロ ッパでブランドが確立していた会社(Peroni、Pilsner、Grolsch等)を買収することで、ヨーロッパでのスーパードライの地位確立にも繋がった。

「シナジー効果の過大評価に基づく、過剰な買収プレミアムの支払い」を回避するため、日本企業では あまり例が無いが、 韓国の食品メーカー・CJ CheilJedang(CJ第一製糖)では、米国での販売チャネルを統合することを目的に米の大手冷凍食品メーカー・Schwanを買収し、シナジー効果の発現を確実にするため、Schwanの経営陣と共同での成長戦略の策定、優先施策の決定やKPI の統一化を図った。

成功企業に学ぶ「努力と忍耐」、チャンスは「今」

古い中国のことわざに「最良の時期に木を植えるのは20年前だった。次に良い時期は今だ」という言葉がある。アジア、また日本に本社を構える日用消費財企業にとって海外進出という「木を植える」には、まさに今が最良の時であり、それを成功させるためには次の「4つの重要な問い」に答える必要がある。

(1)なぜ海外進出が必要で、どの程度の規模を目指すのか(2)優先すべき市場はどこか(3)対象市場の特性、自社製品の価値、参入時の競争優位性を考慮して、どの海外進出パターンを選択すべきか(4)海外市場での最大限の成功をどのように達成するのか 、だ。

海外進出にあたり、多くの日本企業は(1)(2)に留まり、(3)(4)まで取り組めていないケースが多く、本稿ではその2点にフォーカスして述べてきた。

木が成長して実をつけるまで時間がかかるように、海外進出の道のりも時間と努力を要する。味の素や日清をはじめとする世界的な日用消費財企業の成功は、海外展開に対する忍耐と努力がいかに報われるかを示している。

アジア、また日本に本社を構える日用消費財企業にとって、今日まかれる海外進出の種は、将来的に同じように豊かな成果をもたらすだろう。